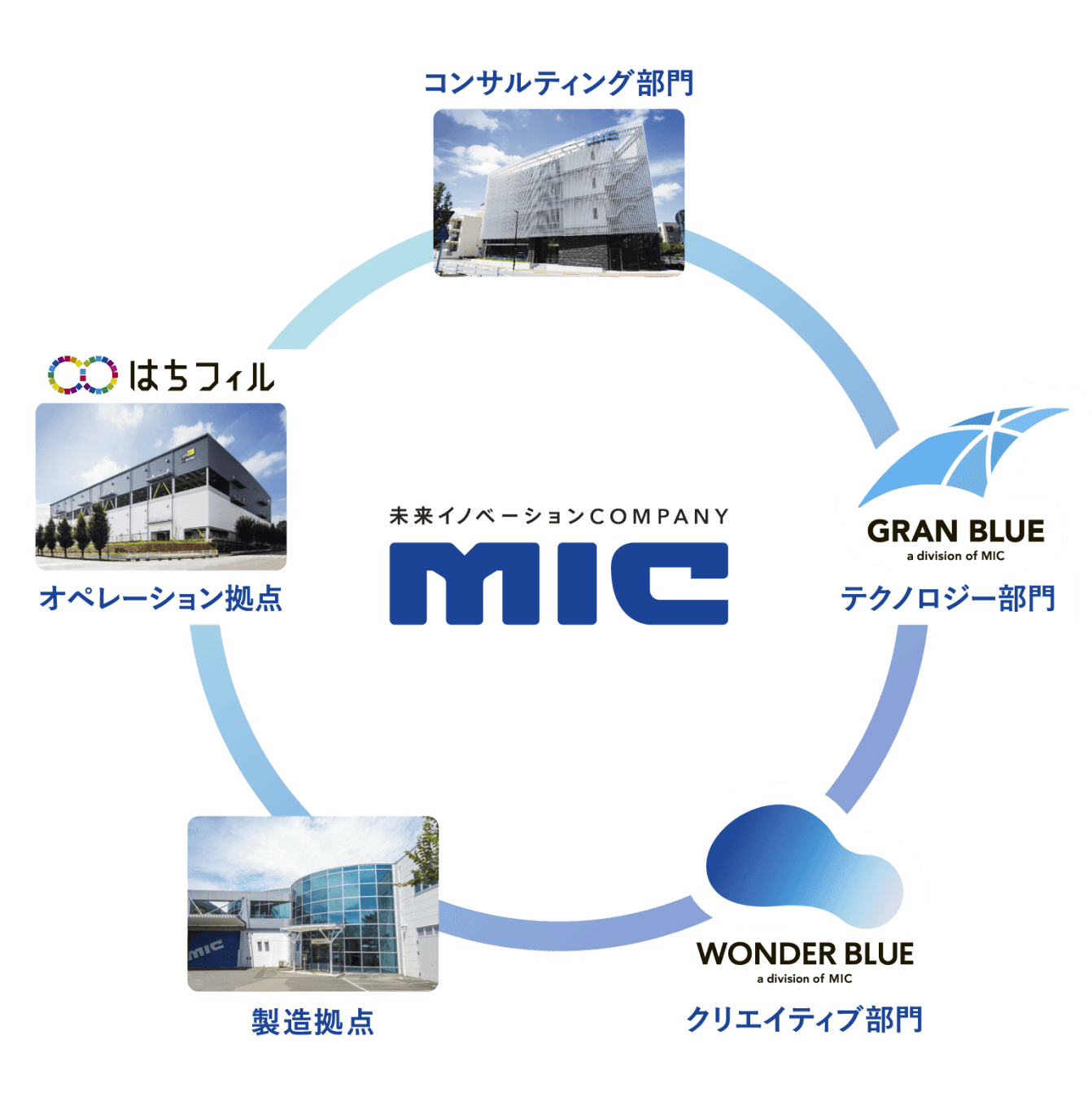

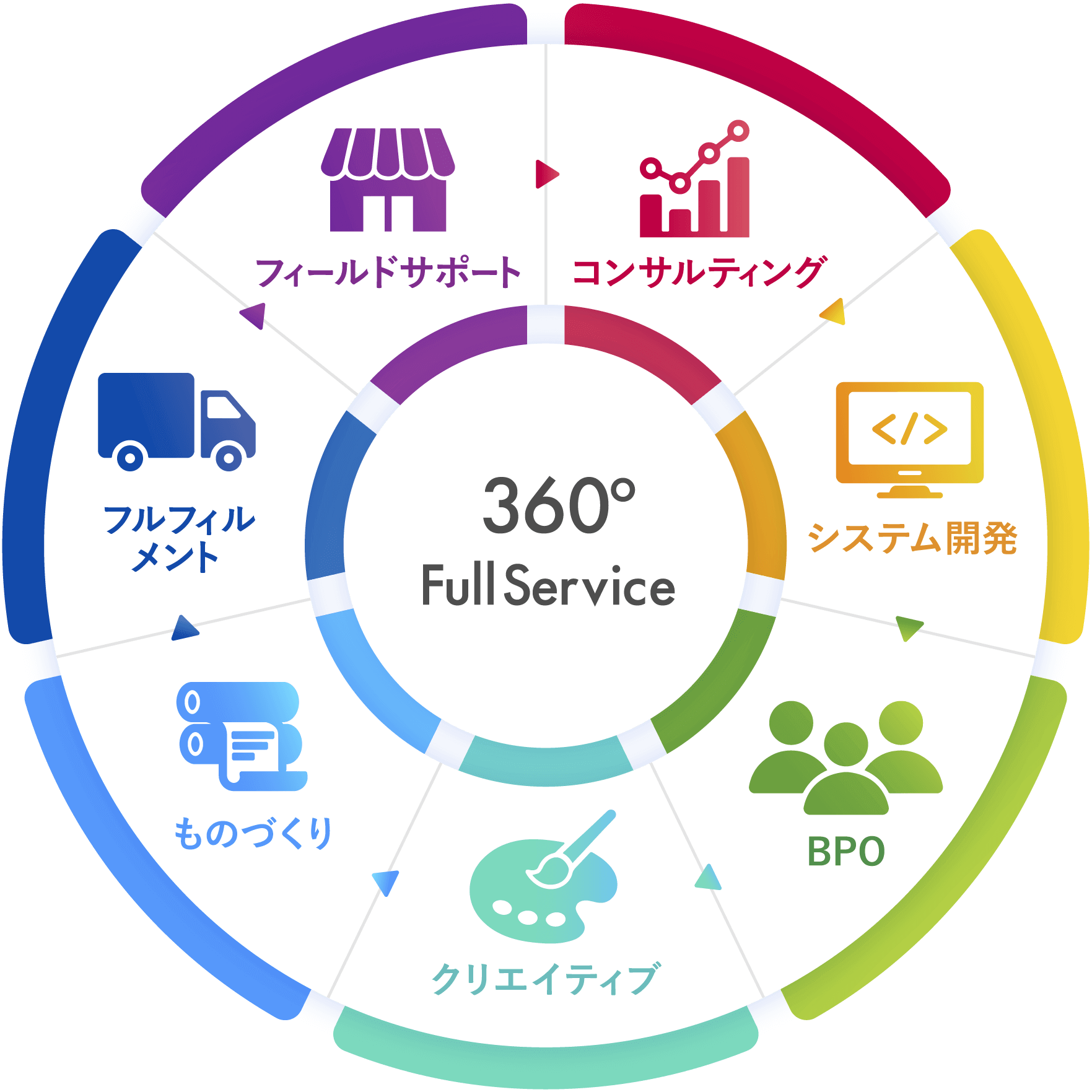

私たちは、マーケティングに関するあらゆる業務を「自社一貫体制」で提供します。これにより、改善サイクルを効果的に回し、トータルでのコスト削減とオペレーション負荷の軽減を実現します。お客様のマーケティング活動を最適化し、より効率的な成果を追求します。

店舗の見えない課題にも対応するため、徹底的な調査と効果検証を実施し、店舗規模や商品に応じた柔軟な改善サイクルを提供します。これにより、効率的な販促施策の実行が可能となり、小売チェーン様とメーカー企業様の売上アップや業務効率化を可能にします!

クラウドプラットフォームを活用して、これまでバラバラに行っていた販促業務を一括管理し、効率化を実現します。PromOSを使えば、販促物の作成から発注、在庫管理まで、すべての販促業務を一元管理でき、コストの最適化を図ることが可能です!

ヒアリングで期待できる成果を明確化し、既存ルールやインフラを活かして柔軟なプロセスを構築します。自社オペレーションとICTシステム開発により、品質、コスト、納期を最適化して最速でのプロジェクト進行を可能にします!

顧客調査に基づくコンセプト開発を中心に、デジタル、印刷、映像を一貫してサポートし、ターゲットに響くメッセージと魅力的なクリエイティブで「伝わる、売れる」販促企画をご提案!効果的な販促活動でお客様のビジネス成長をお手伝いします。

プランニングからPR、Webや動画、SNSでのキャンペーン施策まで、印刷からデジタルまで媒体を問わず一貫してサポートします。データを活用し、効果を見込んだ横断的なデジタルプロモーションをご提案します!

外装箱や販促物の生産など流通加工のオペレーションを一元管理し、競合商品との差別化や多様化するニーズに迅速かつ最適に対応します!さらに、医薬品製造業の許可を取得しているため、医薬品サンプルの包装や保管も可能です。

ワンタッチで組み立てられる什器など、掲出しやすい販促ツールの制作や、ラウンダーの手配を行っています。これにより、小売チェーン様の販促ツールの掲出にかかる手間や時間を大幅に短縮します!